カフェインが気になって、コーヒーを避けてしまいがちなあなたへ。

みなさんは、コーヒーを飲まれますか?毎朝欠かさずという人もいれば、中には1日に5から6杯は飲んでしまうという方も^^そう、コーヒーの魅力は私も一度には語りつくせません。^^

そんな私もガブガブ飲める体質ではなく、1日にブラックのコーヒーを2杯飲むと頭がガンガン、なんだか辛い・・・と身体が不調を訴えてきます。本当は好きなんですよ??それでも、なんです。

今回は、そんな方へ朗報をお伝えします⭐️これでカフェインを気にせずコーヒーが飲めちゃいますよ^^早速いってみましょう。

私にとっては衝撃的なニュースから・・・

【カフェイン中毒で死亡例。】

これは海外に限った話ではなく、国内でも報告されているそうです。

出典:YAHOOニュース

上記の記事では、カフェインがもたらす影響として、

「消化管に作用して吐き気がしてきたりとか、心臓に働いてドキドキしたり、本当に中毒症状になると、すごくひどい吐き気と頭痛や動悸が出て最後亡くなるときになると心臓が止まってしまったりそういうことが起こる。」とお医者さんが話されています。やはり量には注意が必要みたいです。

具体的に、どれだけ飲むとやばいのか。

↓

カフェインの致死量。(3グラム)は、コーヒー25杯分にあたる。

いやいや、そんなに1日に飲まないよ!!と思われている方も安心はできません。何もカフェインはコーヒーだけに含まれているものではありません。市販のエナジードリンク。(私の周りの若い子は大好きです。疲れた=コンビニにエナジードリンクを買いに行く。という構図が出来上がっています・・・。)これにもたーーーくさんのカフェインが含まれているんですよ!市販の眠気覚ましの錠剤にも、たっぷり。こういったものを摂るときには、侮らず、しっかりとその量を守ってくださいね!

【ディカフェってご存知ですか?】

なかなか聞きなれない言葉かもしれません。”ディカフェ”とは、特別な製法でコーヒー豆本来の風味はそのままに。カフェインを99%以上除去したのもののことです。(あ、あくまでスターバックスの公式サイトにある定義になります。)

出典:http://www.starbucks.co.jp

どうせ不味いんじゃないの?

なんか、味が薄そう・・・。

そんな意見があっても当然です。ですが、、、

スタバをなめるなよ!!ってことです。結論。^^;(実は元スターバックスのバリスタです。)

いろんな豆のラインナップがありますが、ディカフェであることを抜いてでも、とても好きな味です。ダークローストといって、深煎りの豆。どっしりとしたに残る重厚感。バター風味のペストリーやホイップクリームとも好相性。最高のフードペアリングなんですよ♡^^

【今までは、ディカフェはドリップコーヒーだけでした。】

なので、せっかくスタバに行っても、

スターバックスラテをはじめとして、キャラメルマキアートやカフェモカ、ホワイトモカ、、、こういう類の本当に飲みたいドリンクはディカフェ対応していなかったんです。

今まで、こういうのは全てカフェインが入っているものしか作れなかった。

それが!

それが!!

それが!!!

明日、1/11(水)からすべてのエスプレッソビバレッジもディカフェ対応可能になるんです^^

なんて嬉しい。

実は本当に大きな変化です。これ⭐️

夜眠れなくなるから・・・とコーヒーを諦めていた方、せっかくのスターバックスを楽しめなかった方、もっともっとコーヒーが飲みたいのに、カフェインの量を気にしていた方。明日から解禁です。ぜひ、リラックスタイムを素敵にお過ごしくださいね⭐️

今回は、カフェインが気になって、コーヒーを避けてしまいがちな方でも飲めてしまう”ディカフェ”についてお話しました^^

美味しく食べて、美しさと健康をプラス^^ドライフルーツの量り売りが人気です⭐️

どうしても何だか口さみしく食べてしまう”おやつ”。今回は、美しさと健康をプラスしてくれる、ドライフルーツをご紹介します⭐️

どうせ食べるなら、ぜひ食べてキレイになるものを^^♪罪悪感ゼロのおやつの登場です!!

【FAR EAST BAZZARのドライフルーツ】

今回はドライフルーツ専門店”FAR EAST BAZAAR”をご紹介します♡

《 キレイをつくる、ドライフルーツスタンド♡ 》

エジプト西方沙漠の彼方のオアシスや、エーゲ海、赤道直下の南国スリランカから届いたドライフルーツたち⭐️

FAR EASTが世界から運んでくるドライフルーツは一切の農薬、化学肥料を使用していないということ。また、果実本来の甘み、酸味、香り、色を損なわないために砂糖、香料、着色料、二酸化硫黄も一切不使用。安心して食べられるものだけを厳選しているんだそうです⭐️⭐️

出典:http://fareastinc.co.jp

上記HPにはそれぞれのフルーツについて、果実の栽培・収穫のところから多くのストーリーが語られています。

”身体は食べたもので作られている”という言葉通り、自ら選んで、そして摂るということはとても大切ですよね。意識していきたいな、と考えさせられます。

《 オススメをご紹介⭐️ 》

( アラビアンナイト・ミックス ) 税込2,000円

人気の7種類が贅沢に詰まったセットです。お砂糖や農薬を使っていないので美容や健康に気を使われている方への贈りものにオススメ⭐️

商品詳細:

フィグ(いちじく)/60g

グリーンレーズン/41g

デーツ/40g

生クルミ/38g

アップルバナナ/27g

ブラックレーズン/28g

インカベリー/20g

バランスよくミックスされているので、何を買えばいいのかわからない方にもオススメです♡

出典:http://www.fareastbazaar.net

( アンダルシア・オレンジ ) 税込454円/30グラム

アンダルシアの南方 地中海に臨むアルメリアの海岸沿いで眩しい太陽の光をいっぱい浴びたオレンジ。香りが良くて自然のままの甘さがしっかり詰まったバレンシア品種。

( フィグ ) 税込783円/100グラム

フィグとはイチジクのこと。ホテルのバーで、チーズと一緒に出されたり、ヨーグルトに入れたり♡女子人気が特に高いフルーツのひとつです♪

凝縮された甘さと食感はやみつきなる人、続出です♡^^

( アップルバナナ )税込621円/50グラム

私が選んだのはコレ⭐️最近、むくみがちなので、それを解消するためにカリウムの摂取を!と考えてのことでした^^もっちりとした食感に濃厚なバナナのお味。噛めば噛むほど楽しめる♪こんなバナナのドライフルーツは初めてでした⭐️

一般に、バナナのドライフルーツというと”バナナチップ”として販売されているものがほとんど。ただし、その成分を見ると、ココナッツオイルや砂糖が含まれていて、無添加であることはないんですよね。

いかがでしたか?ひと口にドライフルーツと言っても無添加であるものを探すのは至難の技。そんなときは”FAR EAST BAZAAR”にぜひ立ち寄ってみて^^⭐️

今の自分に足りていない栄養は??美と健康を叶えてくれるビューティーストアです♡

今回は、ドライフルーツ専門店”FAR EAST BAZAAR”をご紹介しました!!^^

鶏胸肉が疲労回復、美容にも最高って知っていましたか?^^

しっかり寝ているのに疲れがとれない、最近肌にもハリがなくなってきた・・・こんな声をよく聞いたり、実際自分でもそんな感じだったりします^^;

季節は春。

心は踊り、楽しいことでいっぱいなはずなのにどうも体調ついていかないなぁ・・・そんな方にオススメの食材を見つけてしまいました^^そう、”鶏胸肉”です。100gで安いところなら39円というのを見たこともあるくらい家計のお助けアイテムで知られています。今回は、鶏胸肉の魅力にせまっていきましょう^^

【疲労回復の秘密は、イミダペプチド】

イミダペプチド??あまり聞きなれない言葉ですよね。渡り鳥は数千キロを飛来すると言われているのですが、その元気の源こそ、このイミダペプチドなんです。活性酸素と結びつくことによって、その働きを阻害。つまり、アンチエイジング効果が望めるというものなんです。美容にももってこい♡高タンパク、低脂肪でダイエット中の方の強い味方でもあります。

出典参考:http://imidapeptide.jp/about/

大阪市立大学の研究では、イミダペプチドを摂取することで、持久力の向上、疲労回復などの効果があったことが確認されています。

つまり、

イミダペプチドを積極的に摂ることで、疲労から解放されるということに繋がるんです。^^

【イミダペプチド、どうやって摂るのが一番効果的なのでしょうか?】

成分が水溶性であるため、一番良いのは煮込むこと。どうせなら、スープにして効果的に摂取しちゃいましょう!!^^

【では、スープ作りに挑戦。】

●用意するもの

・鶏胸肉 300g(私の家にあったのがこれだから。)

・水 1.2リットルくらい(多分・・・^^;)

・だしの素

スープに何か入れたい!!という方は他にお好みでご用意ください⭐️

300gで200円!!安すぎます!!

沸かしたお湯にだしの素を入れ、鶏肉をドボンとダイブ^^

鶏肉を入れるといったん、沸騰状態がおさまるのですが、再度沸騰したら、もう火は止めておきましょう。

鶏肉に一気に火を入れるとパッサパサになってしまいます(特に胸肉は脂肪分が少ないので要注意)ので、余熱を使いながらじっくりと火を入れていきます。目安・・・私は40分くらいで様子を見たらもう完全に火が通っていました。(アクが出ている場合は取り除いておきましょう。)

黄金に輝く鶏の旨味たっぷりのスープが完成しました^^♪

薄味なのに、深みのあるこっくりとしたまろやかさ。なんとも言えない旨味が出ています。

取り出した鶏肉は酒、醤油、砂糖、ごま油、にんにく(チューブ)で中華風の味付けに。鶏肉があたたかいうちに付けておくと内側まで染み込んで行きます^^少し寝かせても。おつまみに最高の味^^♡

いかがでしたか??

今回は、鶏胸肉が疲労回復、美容に効果があること、お伝えしました^^ぜひ、普段の生活に取り入れてみてくださいね⭐️

美味しくて、キレイになれる。いちごのカロリーは1パック全部食べても・・・

寒ーーいこの季節の”いちご”。あったかい部屋で食べていると、本当に心までポカポカ。幸せを感じます。今回は、そんないちごを食べることで得られる効果についてご紹介します^^

【いちごを食べることでどんないいことがあるの??】

01.美肌効果

いちごにビタミンCがたっぷり含まれているのは有名な話。風邪などでダウンしていても、なぜかこのいちごだけは喉を通ってくれるのもありがたい。ビタミンCの量はレモンよりも多く含まれているので、疲労回復や、栄養補給にもオススメなんですよね。^^(いちごを7個くらい食べると、1日に必要なビタミンの量を補えます。)

農研機構の資料によると、100g当たりの平均的な含有量は「とよのか」が54mg、「さちのか」68mg、そして「おいCベリー」の場合は87mgも含まれており、7粒程食べれば一日に必要とされる量が賄えるとされています。

02.意外にも、目にいい!!

イチゴの赤い色素は、”アントシアニン”というポリフェノールの一種。眼精疲労回復や視力回復に有効とされるほか、活性酸素を減らすことで注目を浴びているのだそう。

(出典:http://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/fruit/Strawberry-page3.htm)

”活性酸素”って最近よく耳にしますよね。いわゆる、老化の原因となるものです。普通に生活しているだけでも発生しますが、ストレスや喫煙、食品添加物や激しい運動(←運動すればいいってもんじゃないんですよね⭐️)、紫外線による日焼けによっても発生します。日常生活で防げることがあるのなら、ぜひすすんで取り組みたいものですよね^^♪

【気になるカロリーは??】

フルーツのカロリーって知っているようで案外知らないものだなぁと思いませんか??手元の食品成分表によると、いちごのカロリーは100gで約33kcalとなっていました。^^いちご1パックの重さを測ると、280とか290g。重くて300gといった感じですので、

1パック全部食べても100kcal程度なんですね!!^^

安心して(?)たくさん食べられそうです!!

そしてビタミンCも豊富で肌にもいいし♡目にもいいし♡

ほーーら、食べない理由がないじゃないですか^^♪

ストレスが溜まってるな・・・というとき。疲れたな・・・というとき。お肌が元気ないぞ・・・というとき。目が疲れたな・・・というとき。

いちごはそんなあなたの味方です♡ビタミンCは熱に弱いので、食べるときはそのままで召し上がれ^^尖った方からではなく、葉っぱが付いている少し白い部分から食べると、先に行くにつれて甘さのグラデーションを楽しめるのでオススメです♡

今回は、”いちご”を食べられることで得られる効果についてお話ししました^^♪

美味しいだけじゃない!抹茶のもつ健康効果。

普段からお菓子などでも親しまれている抹茶。実は美味しいだけでなく嬉しい効果があるのはご存知でしょうか。今回は、抹茶がもつ効果についてご紹介していきます。

《 抹茶にはどんな効果があるのでしょうか 》

・リラックス効果(抗ストレス、疲労回復)

・記憶力向上、認知症予防

・美肌効果、ダイエット効果、便秘改善

・月経前症候群(PMS)の緩和、更年期障害予防

・老化防止、抗酸化作用

・高血圧予防、血中コレステロール値の低下

・風邪予防、インフルエンザ予防

ざっと挙げるだけでもこれだけたくさんの効果があると言われています。

《 抹茶のどんな成分がカラダに効いてるのでしょうか? 》

カフェイン

疲労回復効果、脂肪燃焼効果、眠気防止効果があります。ただしカフェインは、摂取しすぎると体に負担がかかるので、一日の摂取量に気をつけることが必要です。

*成人のカフェイン摂取量目安=1日あたり100~300mg

カフェインの量を調べてみましたが、100mlあたりで計算すると、コーヒーには60mg、紅茶はその半分の30mg、抹茶は45mgほどということでした。あくまでも目安として捉えてみてください。

参考:http://coffee.ajca.or.jp

テアニン

頭や身体の緊張を和らげる作用があり、リラックス効果が得られるんだそう。ビタミンCも豊富に含まれているので、ストレスに負けない元気な身体づくりを応援してくれています。テアニンの効果によってα波が増えると、筋肉の緊張が緩んで血管が拡張。血管が拡張することで血流促進、冷え性改善にもつながるのだそう。女性特有の月経前症候群(PMS)の症状の緩和、更年期障害にも。まさに女性に嬉しい効果がたくさんです。

カテキン、フラボノイド

これらは口臭予防に効果を発揮してくれる成分で、サポニン、ビタミンCが含まれており、しみ・くすみの予防に役立つことから、美肌にも効果が期待できそうです。

美容や健康に嬉しい効果が期待できる抹茶。最近イライラしがちの方、お疲れ気味の方、美肌になりたい方まで。うまく生活に取り入れることで、より健康的に美しく♪

今回は、抹茶の隠れた効果をご紹介しました^^

オートミールを使ってキレイに痩せる^^意外に知られていないダイエット法⭐︎

オートミールなんて、食べたこともないよ!という方も多いかもしれません。しかしボディーメイクや美容に興味のある方にはとても人気のある食材なんです。現代人が不足しやすい、食物繊維やミネラルを補給。白米やパンに比べて、糖質を大幅にカットできる点が魅力的ですね^^♪興味のある方は、ぜひ一度お試しを!

じゃがいもの芽はやっぱり食べてはいけないよ!!

おうちにあったじゃがいも。気が付いた芽が出ていた!なんてことはありませんか??(ちなみに、私はしょっちゅうです・・・^^;)小さい頃から、じゃがいもの芽は食べちゃダメ!と言われてきましたが、どうしてダメなのかが分からず、今回調べてみました^^参考にさせていただいたのは農林水産省のHP。農林水産省が言うならそうなんでしょう。^^では、いってみましょう。

出典参考:農林水産省ホームページ

【ジャガイモのどの部分に注意すればいいの?】

ジャガイモの芽、その芽の根元の部分。ピーラーで皮をむいているとわかると思うのですが、他の部分とは違った色、硬さをしていますよね。また、光に当たって緑色になった部分。(これはたまに見ますよね。なんで緑なんだ??と。)これらには、天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含まれているのだそう。(芽が生えてるから、緑だから捨てちゃえ!!というのではなく、)その部分を十分取り除くことが大切です。

また、小学校や保育園でじゃがいもを育てているところはあるかと思いますが、そこでよく見られるのが、”未熟で小さいジャガイモ”。「どれでもひとつ、持って帰っていいよ!!」と先生に言われ、女の子なら「かわいいし、あんまり見ないから、小すぎるこのじゃがいもにしよっと♡」なんて選んじゃったりするわけです。そして帰ってお母さんがカレーにドボンと入れたりする。(あ、全部私の話です。。。^^;)なんとこれには、全体にソラニンやチャコニンを多く含んでいることもあるので、注意が必要なんだそうです・・・。(もっともっと早く言って欲しかった・・・。)

【取り除き方はどうすればいい?】

1.ジャガイモの芽を根元を含めて完全に取り除く(多少皮より内側の部分も含めて多めに取り除く)

2.ジャガイモの皮をむく。特に、緑色になっているジャガイモは、皮を深くむく。

皮より内側の部分も含めて緑色になっている部分は全て除く

↑これもポイントですね!外はなんともなかったのに、むくとなんだか緑だぞっと・・・。(昨日食べたところだ・・・。)

【ソラニン・チャコニンを摂るとどんな症状が起こるのでしょうか。】

天然毒素の一種で、ジャガイモの芽や緑色になった部分に多く含まれます。ソラニンやチャコニン(カコニンとも呼ばれています)を多く含むジャガイモを食べると、

吐き気や下痢、おう吐、腹痛、頭痛、めまいなどの症状が出ることがあります。

ジャガイモを食べたあとにこのような症状が出たときは、医師の診察を受けた方がいいかもしれませんね。

【しっかり気をつけることで食中毒は防げます。】

(お買いもの時)

芽が出ていたり緑色の部分があるジャガイモは買わないようにしましょう。^^

(ジャガイモは、暗くて涼しい場所に保管しましょう。冷蔵庫で保存する必要はありません。)

(調理する時)

・ジャガイモに芽や緑色の部分があったら、皮を厚めにむき、芽や緑色の部分だけでなく、そのまわりの部分も多めに取り除きましょう。

注) 土や汚れで緑色になっているか判別しにくい場合があります。食べて大丈夫か迷った時は食べないようしましょう。

・未熟で小さいジャガイモを多量に食べるのはやめましょう(特に、皮ごと食べるのは避けましょう)。

・ジャガイモは皮をむいて食べましょう。

ジャガイモを茹でてもソラニンやチャコニンは分解しないので量は減りません。なお、ジャガイモを170℃以上で揚げると、ソラニンやチャコニンが分解するので量が減りますが、緑色の部分を取り除かなかった場合には食中毒の起きた事例があります。

ジャガイモによる食中毒の事例は毎年出ているんだとか。”身近すぎて知らなかった!”、”まさかじゃがいもで?”という方も多いでしょう。特に市場に出ていない家庭菜園で作られたじゃがいもはお気をつけください。

今回は、意外と知らないじゃがいもの芽に関する情報をお伝えしました⭐️

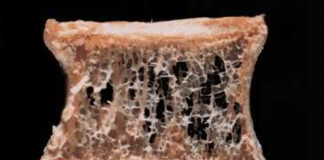

年齢とともに骨が失われていくペースが加速します。

最近、骨密度が気になります。まだ心配する年でもないのでしょうが、股関節石灰化腱板炎になったり、(股関節石灰化腱板炎についての過去記事)掃除機に足をぶつけて、足の小指がパンパンに腫れたり。(骨折を疑いましたが、これは何とか大丈夫そうでした。)嫌でも、骨について考える機会が多くなっている今日この頃です。そんな今回のテーマは”骨密度”。では、いってみましょう!!

【骨は毎日生まれ変わる!?】

骨には骨芽細胞と破骨細胞の2種類があって、それぞれ”骨を作る”、”骨を壊す”という役割を果たしています。骨はこのバランスがうまく取れて、新しく生まれ変わっているのです。^^ しかしバランスを保った状態であるのは、30歳くらいまでなんだとか。それ以後は骨が失われるスピードが早まっていくそうなんです。ちょうどその年代だ!という方、今から意識することはとても有用です。

【加齢によって骨はもろくなる、注意すべきは〇〇の時期です!!】

閉経期を迎えて月経がなくなるのは人によりますが、多くは50歳前後と言われています。私の周りでは40歳にならずして、生理が終わってしまったという方もいらっしゃいます。生理が終わる(閉経)と女性には多くのトラブルが起こりやすくなります。骨の問題もそう。エストロゲンのレベルが低下することから、骨密度が失われる速度が非常に速くなってしまうそうです。

【あなたは大丈夫?骨がもろくなりやすい体型、生活習慣とは?】

・やせすぎ

・肥満気味

・小柄

・運動不足

・カルシウム不足

・ビタミンD不足

・喫煙

・飲酒

過度のダイエットが原因となり、若くして骨粗鬆症の女性が増加傾向にあるのだそう。骨にとっては、やせすぎ・太りすぎどちらもアウト。1駅歩くなど、普段から少しの意識で運動不足を解消しましょう^^♪

【摂りたいのは、カルシウム・ビタミンD】

両方、現代人に不足しがちな栄養ですが、

カルシウムは骨の健康のためにもっとも大切なミネラルのひとつだと言われていますし、(出典:日本人の食事摂取基準 グリコHP)ビタミンDはカルシウムを吸収して骨に取り入れるために必要となります。

乳製品(牛乳、チーズなど)

緑の葉野菜(ブロッコリー、キャベツなど)

海の魚

豆乳

オレンジジュース

卵黄

レバー

これらの食材をバランスよく摂るのがオススメです♪

今回は、気になる骨密度!今のうちからできることをご紹介しました。^^

やっぱりお蕎麦が好き。

今年の年越し蕎麦をどうしよう?と考えている方も多いのではないでしょうか。^^気づけばもう、年末なんですよね。私はお蕎麦が大好きでよく食べるのですが、今回は、身体に良いとされるお蕎麦の魅力をご紹介します^^♡

【どうしてお蕎麦は身体に良いの?】

01.低GI食品です。

低GI食品って聞いたことはありますか?親しみやすい食品としては大塚製薬の”SOY JOY"。

蕎麦は、GI(グリセミック・インデックス)値が低い食品。GI値とは、その食品を食べた時にどれだけ血糖値が上昇しやすいかを指し示す数値のことで、ブドウ糖のGI値を100とすると、そばは65と低いことが伺えます。

カロリーの問題ではなく、GI値が低ければ血糖値が緩やかに上昇・下降します。

02.ルチンには若返り効果が。

ルチンはポリフェノールの一種。抗酸化作用が高いとされている話題の栄養素です。

03.豊富なビタミン♡

そば粉に含まれているビタミンB1やB2は白米のおよそ4倍とされています。一日一食をお蕎麦に置き換えれば、白米を食べるより、上手に栄養を摂取していけそうですよね。ビタミンB群は代謝を促してくれるんです。

04.疲労回復を促す良質なアミノ酸。

人間の体の多くはタンパク質で構成されています。皮膚はもちろん、爪、髪の毛にいたるまで。そば粉に含まれるたんぱく質は良質なアミノ酸で構成されているので、疲れを感じるときにも最適です。

05.食物繊維が便秘解消に効く。

お蕎麦に含まれるのは”ヘミセルロース”という食物繊維。便秘にも良いとされていますし、悪玉菌や有害物質を減らす作用があるんだそうです。

出典参考:http://www.takayamaseihun.co.jp/fan_contents_11.html

【お蕎麦がカラダにいいのは、上を飾るトッピングにも一理あり。】

たぬき蕎麦。

大きなお揚げはタンパク質が豊富⭐️

牡蠣蕎麦。

高タンパク、低脂肪。栄養価がたっぷりで”海のミルク”と呼ばれています^^

小料理と一緒に。おしゃれお蕎麦。

たまにはこういうのも良いですね♡お蕎麦は主張が強すぎないので、どんなお料理とも相性がいい気がします^^

いかがでしたか?美味しそうなお蕎麦がいっぱい♡♡思い出すだけで幸せにひたれます。(どんなけ食いしん坊なんだろう・・・)

みなさんも、この時期は是非、あたたかいお蕎麦で栄養補給をしてみてくださいね!!

飲み続ければ1ヵ月でマイナス3kgも夢じゃない!?「ホットトマトジュース」でスルスル痩せる身体づくり。

みなさんはトマトジュースが好きですか?トマトは食べられても、その独特の濃さと舌にまとわりつくようなドロッとした感じが嫌という方も中にはいるのではないでしょうか。そんなトマトジュース、身体にとって良いのはもちろんのこと、美容の面でもとても嬉しい効果があるようなんです。そして今回はそれをさらにあたためた、「ホットトマトジュース」を飲むことで得られる効果効能についてご紹介していきます。

【ホットトマトジュースで痩せるって本当?】

今回ご紹介する「ホットトマトジュースダイエット」は、きれいになりたい、痩せたい、でも、つらい運動はしたくないというわがままな女性に特にオススメのダイエット法。

その名の通り、加熱したトマトジュースを1日1杯飲むだけの、誰でも簡単にできる超シンプルなダイエット法のこと。 「熱を加えると栄養が損なわれるのでは?」なんて心配は無用。野菜たっぷりのミネストローネが良い例ですが、トマトは加熱によってより強いパワーを発揮、脂肪をメラメラ燃やして代謝アップに一役買ってくれています。^^♪

【ホットトマトジュースを飲むことで得られる効果効能】

1.脂肪燃焼

トマトの代表的な栄養素と言えば、リコピン。このリコピン、ついてしまったいらない脂肪を燃やしてエネルギーとして消費し、代謝をアップさせてくれる効果があるんです。熱を加えることでと体への吸収率が4倍にもなるんだそう。

2.むくみ解消

むくみ防止にひと役買ってくれるのが、バナナやココナツに多く含まれるカリウム。カリウムは利尿作用を促進させて、体内の余分な水分を排出してくれる働きがあります。午後になると足がパンパンになる、女性に多いむくみの症状の緩和に役立ちます。

3.便秘解消

トマトに含まれる豊富な食物繊維が、内臓の壁にへばりついた頑固な老廃物を外に押し出して便通を促します。トマトジュースを温めて飲むことで体の芯から温めて、冷え防止に役立ちます。

4.美白効果

意外に知られていないのが、トマトの美白効果。紫外線、睡眠不足、スマートフォンのブルーライト、アルコールなどさまざまな外部の刺激によって活性酸素が体内で増えることで肌が老化していきます。トマトに含まれるリコピンは、この活性酸素に働きかけて、ハリや弾力に満ちた肌へ近づけるアンチエイジング効果が期待できるんです。

5.疲労回復

何だか体がだるい、疲れがなかなか取れないと感じるのは、体内に溜まった乳酸もその原因のひとつとなっています。トマトに豊富に含まれるクエン酸が乳酸を分解、疲れにくい体づくりをサポートしてくれます。また、胃液の分泌を促す働きがあるので、消化不良を助けてくれます。元気がないなぁというときには是非、トマトジュースを⭐️オススメの健康法です^^

【話題のトマトジュースダイエット。どのタイミングですればいい?】

効果を最大に感じたい方は夜眠る前に飲むのがオススメです。トマトに含まれるリコピンには、成長ホルモンの分泌を促す働きがあります。成長ホルモンが活発になる就寝前のタイミングに摂ることでより高いダイエット効果が期待できるんだそう。

【作り方はとっても簡単^^】

マグカップに無塩のトマトジュースを1杯(200ml)を入れて、電子レンジで1分少々加熱するだけ。^^はじめは、ん??と思う方でも、慣れればミネストローネのようなスープ感覚でいただけます。おなかに溜まりますので、小腹が空いた・・・なんてときにも役立ちそう。ポイントは無塩であることです⭐️お塩が入っている方が飲みやすいと感じる方も多いかと思いますが、むくみ解消には不向きです。余分な水分を出したいなら、ぜひ無塩タイプをチョイスして。^^♪

いかがでしたか?

今回は、ホットトマトジュースが叶える健康・美容法をお伝えしました^^